两地共研绽芳华,名师领航启新程——核心素养导向下跨区域地理教学协同创新的黄咸实践"

2025年4月29日,在春阳和煦、万物竞发的四月末章,为充分发挥名师工作室的引领辐射效应,深化鄂东南地区地理学科协同发展,湖北省焦龙河地理名师工作室骨干成员前赴咸宁市赤壁市参加“2025年黄石市与咸宁市地理学科联合教研活动”。此次活动在咸宁市教科院和黄石市教科院的精心策划、组织和指导下,在咸宁市赤壁一中和赤壁实验中学等诸多学校的助力支持下,胜利举行。此次活动“花开两朵,各表一枝”,上午8:30—12:00,分别在咸宁市赤壁一中和赤壁实验中学举行公开课展示活动,下午14:10在咸宁市赤壁一中集中研讨交流,16:30圆满落幕。本次活动以“深耕新课堂·共研新课标·初高中衔接·对接新高考”为主题,吸引了来自两市20余所学校和教研部门单位的地理教师及教研专家参与,通过公开课展示、跨域分层研讨、专家名师引领等环节,推动两地教师探索核心素养导向下的地理教学创新路径,探索地理教学提质增效新路径。

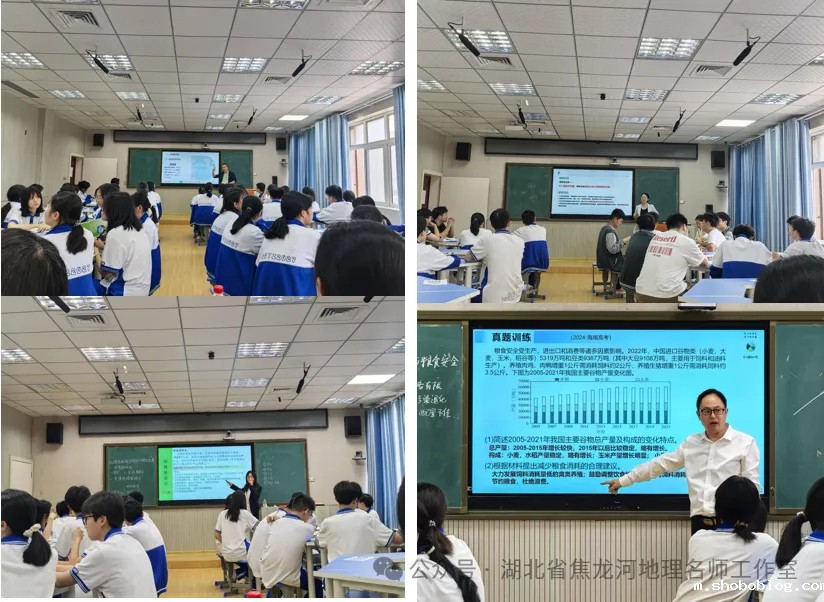

一、课堂展风采:八节公开课呈现教学创新

八位教师依据新课程标准,围绕地理学科核心素养,结合真实情境展开教学,公开课各自特色鲜明,精彩纷呈:

1.吴丹(赤壁一中):课例《世界洋流的分布与影响》,通过创设球鞋漂流情境,组织“洋流分布、性质、类别和成因”的探究活动 。通过希沃小游戏和动态地图引导学生自主归纳洋流规律和成因,实现“区域认知”与“综合思维”的深度融合;

2.李宸(shoboblog):课例《高三微专题 陆地水体相互关系》,以洞庭湖水系变迁为案例,整合历史文献与遥感影像,从地质作用和人类活动相互作用等多要素关联分析探究,并引导学生思考生态修复与经济发展的平衡,展现“人地协调观”的实践应用,高考真题融入课堂,在对接新高考评价体系中创设复杂情境方面很具特色。

3.黄文娇(大冶市教研室):《资源枯竭型城市的转型发展》课例中,结合大冶市工业遗址实地调研数据,设计问题链驱动学生提出转型方案,结合国内外多个案例,对比不同区域的转型路径,体现“因地制宜”的综合思维和相关地理实践力的培养;

4.卢伟雄(通城一中):课例《中国的耕地资源与粮食安全》,融合中图版教材与粮食安全热点,通过视频案例与数据可视化工具剖析耕地资源保护路径,引导学生从自然、经济、政策等多维角度综合分析问题,综合思维素养培养到位,结合”耕地红线“和”占补平衡“等政策及”生态修复“等措施,引导思考 可持续发展路径,培养人地关系协调观素养。

5.王鑫(赤壁市第五初级中学):课例《干与湿的较量——草原上的生命智慧》,以BBC纪录片“非洲角马迁徙”创设视听情境,引导学生用气候图表对比肯尼亚和荷兰两地的种植玫瑰优势,师生共探猴面包树抗旱智慧,小组研讨非洲茅草屋结构,以"一镜到底"的案例教学推动人地协调观等学科素养的渗透培养。

6.石思思(黄石市阳新县富川中学):课例《气候与人类活动》,以两地茶叶对比切入课堂,通过茶文化激发兴趣,分三模块解析气候与中国地理,逻辑严谨且紧扣课标。结合生活案例拓展课外知识,融合地理实践与趣味教学,构建生动活跃的互动课堂。

7.洪婷(湖北师范大学附属磁湖中学):课例《巴西》,以2024年习近平总书记访华为情境,聚焦地理位置、工农业、人种文化,注重读图能力培养与地理核心素养提升,课程结构清晰、重难点突出,教学成效显著。

8.张琳(咸宁市浮山学校):课例《热点复习-以蛇年春晚为例》,依托春晚节目单设计地理线索闯关,以四个分会场为线索,创设“春晚探秘”情境,引导探究。教学暗含联系,既激发了学习兴趣,又在潜移默化中培养了学生的区域认知能力和综合思维能力。

赤壁一中录播室内听课的教师

(录播室隔音玻璃另侧教室的教师缺少照片)

赤壁市实验中学录播室内听课的教师

二、评课促提升:专家把脉教学改革方向

“星光成河,智慧碰撞”:下午的评课环节,两地教研团队展开深度对话。

·跨学科融合成焦点:大冶一中周兆朋老师指出,吴丹课堂的游戏化设计可推广至气候、地貌等抽象概念教学,而卢伟雄的粮食安全课需注意教材版本差异对学生认知的影响;

·乡土案例价值凸显:黄石七中曹慧允老师强调,黄文娇课程中“大冶转型”案例为乡土地理教学提供范式,建议建立区域教学资源共享库;

·青年教师成长路径:shoboblog王民老师提出,李宸与黄文娇的文献整合能力与乡土地理开发研究及敬业精神,印证了“以研促教”对教师专业发展的推动作用,强调了“青学-青行-青研”教师培养模式。

·依标教学,培养思维:咸宁市咸安区教研员魏翠主任指出,所有展示课从区域地理出发,从气候、中巴合作、春晚热点等不同角度为切入口,坚持依标教学,充分尊重了学生的主体性,培养了学生的核心素养。巧妙的板书设计和层层递进的设问促进了学生地理思维逻辑的发展。

·情境育人,素养深耕:赤壁市教科院教研员汪涛主任表示,几位展示课教师致力于构建与课题紧密相关的生活化教学情境,确立的学习目标与课题相契合,体现了新课程标准的理念。课堂教学实践遵循新课程改革的原则,教师们重视学生在课堂上的主体作用,并注重对学生学习方法的指导。通过这样的教学,地理学科的思维能力得到了显著提升,有效地促进了学生核心素养的培养。

·素养课堂,建设实践:黄石市教研员李晓老师强调,此次活动以素养课堂建设为主旨,聚焦学科核心素养落地,重点突破传统课堂重知识轻能力素养的痛点。八位教师均通过紧扣新课程标准,创新教学设计实现教学深度转型。如王鑫老师执教的《干与 湿的较量——草原上的生命智慧》成为典型案例,采用“小切口、深挖掘”教学策略,依托真实情境创设探究任务,引导学生突破“宽浅式”学习惯性,构建“少而精”的深度学习模式。通过搭建气候特征与人类活动的关联框架,让学生在分析、推理、建模中发展综合思维,其"情境-问题-探究"的课堂范式为素养课堂建设提供了可复制的实践经验。

·联合开发研学资源:主持人赤壁一中漆学远老师认为,咸宁和黄石两市的矿山、湿地等研学资源丰富,两地可开展联合研学,丰富教研活动形式。可通过一些研学项目带动我们深挖身边的教学案例资源。

三、名师指方向:锚定地理教育未来坐标

湖北省地理名师工作室主持人、正高级教师、特级教师焦龙河在对当日课例进行综合评议时,以《以核心素养为导向的地理课堂重构与实践路径——新课标、新教材、新高考背景下的教学要求探析》为题,围绕核心素养培育目标下的教学策略转型,系统阐释了地理课堂改革的理论框架与实施路径,作了专题微报告。主要观点如下:

1.课程内容设计需“顶天立地”:既对标新课标要求,又扎根区域发展实际,如赤壁长江经济带生态保护、咸宁农业现代化等议题均可转化为教学资源;如以《中国的耕地资源与粮食安全》为例,结合学生家庭年夜饭中的食材溯源,设计"从田间到餐桌"探究链,将抽象理论转化为具象认知。

2.知识整合要有“多要素关联”:在对接高考评价体系的能力要求方面,知识整合与问题解决上,学生任务驱动、问题解决上的背景创设需要符合高考“多要素关联分析”、“素养导向,能力为重”、“复杂情境创设”等的命题趋势要求,重视合作学习和项目学习的设计。

3.技术赋能要“精准滴灌”:利用现代信息技术手段,如GIS、VR等,精准辅助教学,提升学生空间思维与数据分析能力,让地理课堂教学与时俱进。如GIS、VR等,增强课堂互动性和实践性,让学生在真实情境中感悟地理知识的魅力,实现知行合一的教学目标。又如《世界洋流的分布与影响》课堂中,希沃白板的实时标注、3D洋流动画模拟等技术的应用,使抽象洋流系统可视化;利用Ai 和 Deep Seek引导学生做好开放式问题的解答和辅助学生展开项目式学习;通过工业遗址考察、数据建模等任务驱动学习,团队合作开发《资源型城市转型》案例库;shoboblog教师融合历史文献与GIS技术,再现洞庭湖水系百年变迁过程,培养学生时空综合思维。

4.跨学科主题学习要创新:结合生产生活实际,创设复杂情境,可将高考真题搬进课堂,尝试培养开放性思维和创新思维,尝试设计多学科融合的跨学科主题学习活动,应注重实践与理论结合,通过实地考察、案例分析等方式,深化学生对地理知识的理解与应用,提升综合素养。如结合地方特色,开展“城市发展与环境保护”主题探究,引导学生从多学科视角分析问题,培养解决实际问题的能力。

5.教研生态应“破壁共生”:跨区共研机制,打破校际壁垒。活动依托“名师工作室联动”模式,实现黄石、咸宁两地初中和高中地理教师深度合作,分层共研,这种跨区域教研机制打破了“闭门造车”困境,实现了教学资源共享。呼吁建立常态化跨市教研联盟,共享如黄石矿冶文化、咸宁生态农业等特色教学案例库,助力“双新”改革落地。

四、教育新图景:破解师资迭代与课改难题

赤壁一中梁永新副校长介绍,学校近年新教师占比达40%,正通过“名师工作室+学科基地”双轮驱动破解师资断层问题。此次联合教研为教师成长注入新动能,其经验将纳入咸宁市高中学科基地建设体系,为湖北“新高考”深化提供区域样本。

本次教研活动通过“展示-研讨-迭代”的闭环设计,为两地教师搭建了理念碰撞与实践创新的平台。正如咸宁市咸安区教研员魏翠所言:“当教研的星光汇聚成河,便是教育变革最澎湃的力量。”本次活动的成功举办,标志着黄石-咸宁地理教育协同发展进入提质新阶段,为全省跨区域教研合作提供了“共研·共进·共行”的实践范例。

黄石市-咸宁市两地名师工作室合影留念

文:王民 包蕊/图:徐丽 漆学远

审稿:黄文娇 李晓 焦龙河

谢谢您的阅读或聆听!欢迎关注投稿交流!

联系投稿邮箱:364514374@qq.com

- 上一篇:送教下乡润泽心灵 教研互动助力成长[ 12-29 ]

- 下一篇:工作室倾情支持高三,聚众智真诚把脉定向[ 05-06 ]